地方志是“一方之全史”“一域之重典”。南京都市圈城市地缘相近、人缘相亲、文缘相通,编史修志传统源远流长。地方志工作联席会议机制建立二十多年来,有力推动方志资源共建共享,圈内城市形成了往来互鉴、携手共进的生动局面。

5月28日至30日,2024南京都市圈城市地方志工作联席会议暨业务培训会在绩溪县举办。为传承弘扬方志文化,同行共书方志新篇,《宣城日报》推出专版,展示各地特色亮点工作,以文润城、以文化人,为南京都市圈一体化高质量发展贡献方志智慧和力量。

01

南京市

修志问道谱新篇 与时俱进启未来

“中国地方志与中华优秀传统文化论坛——从天下文枢到世界文学之都”在南京“世界文学客厅”举办

近年来,南京市地方志工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,较好地发挥了存史、资政、育人功能。

强化精品意识。入选全国首批中国精品年鉴区域试点单位,南京地区综合年鉴获评“中国精品年鉴”4部、“江苏省精品年鉴”6部,走在全国前列。

创新史志编纂。推出《南京通史》全集、《南京历史文化干部读物》《南京援藏建设志》等精品力作,服务文化强市建设。全力推进全市镇村志编纂文化工程,提前完成“十四五”编纂覆盖率目标任务。

挖掘方志资源。出版《南京稀见文献丛刊》《南京传世名著》等系列凸显城市文化的经典志书。《南京史志》杂志由半年刊改为季刊,在全国地方志系统史志期刊质量评估中获通报表扬。

传播方志文化。举办“中国地方志与中华优秀传统文化”分论坛、南京方志四十年主题书画展等重大活动,打造“南京方志大讲堂”“方志南京”微信公众号等传播品牌,进一步扩大方志文化、南京文化传播力与影响力。升级改造市方志馆“方志南京”展陈,加强数字化建设,成立南京史志馆联盟并为33家单位授牌。

02

镇江市

勇毅笃行守使命 奋楫争先写华章

中共镇江地方史馆、镇江方志馆外景

近年来,镇江市史志办公室秉承初心,求真务实、开拓创新,努力铭记好城市高质量发展的荣光,助力好城市新时代跨越发展的脚步。

03

扬州市

凝心聚力谋新篇 发力奋进开新局

2024年扬州市两会现场,人大代表翻阅学习《扬州记录(2023)》

聚焦主责主业,打造志鉴编纂精品工程。乡镇(街道)志编纂实现全覆盖,100余部村(社区)志在编,8部志书分别入选中国名镇名村名街志和省名镇志工程。《扬州年鉴(2018)》获评第三批“中国精品年鉴”及第六届全国地方志优秀成果特等奖,形成一年一精品创建梯队。推进旧志整理工作,与扬州大学、广陵书社合作开展旧志整理。专题特色志编纂工作获全省推介。

围绕中心大局,服务“好地方”扬州发展。编纂出版《志说扬州运河十二景》,献礼2023世界运河城市论坛;启动编纂扬州非物质文化遗产志系列丛书;市县两级即时性年鉴产品实现全覆盖并服务两会。“开发红色文化资源 赋能党史学习教育”入选江苏省2021年度市县地方志特色创新项目。

坚持多业并举,推进地方志事业高质量发展。《扬州市加强地情资源开发利用宣传,提升地情文化影响力和传播力》被《方志中国》推介,《扬州史志》杂志被中志办通报表扬。举办档案方志讲堂,公众号连续推出多个方志专栏。推进扬州方志馆建设,数字方志馆初步建成,连续三年推出掌上年鉴,扬州全域入选全省首批“智慧方志馆”建设试点。

04

淮安市

守正创新 踔厉前行

奋力开创方志事业新局面

淮安市志办打造“志在淮上”地情文化品牌,举办《大国外交》专题讲座

近年来,淮安市地方志系统锐意进取,踔厉前行,事业发展实现新跨越、新突破。

抓好志鉴主责主业。《淮安年鉴(2022)》入选省精品年鉴,《淮安年鉴(2023)》入选第八批“中国精品年鉴”。指导编纂多部名镇志、行业志,编纂《淮安市抗击新冠病毒疫情实录》。在全省率先实现市及县区即时性记录全覆盖。

擦亮方志文化品牌。首批4部省情影像志拍摄完成并发布,筹备拍摄第二批5部影像志。组织拍摄50部《方志里的淮安》地情文化微视频,拍摄全市地方志系统首部宣传片和史志馆联盟宣传片。2023年“方志淮安”推送原创文章110余篇,点击量超25万人次。打造“志在淮上”地情文化品牌,举办活动20余期;创建全省首个“方志+政务”文化驿站,建成方志文化驿站6个。开发市及县区级文化标识印章,打卡通关文牒等文创产品。

激活地域文化资源。成立县区史志馆联盟,成员单位超过100家。发布中小学生暑期体验的地情文化研学路线,筹划“志游淮安”公益文化行活动。主办2023南京都市圈城市地方志工作联席会议暨中国精品年鉴业务培训会。

05

常州市

推进史志文化宣传与新时代文明实践共建共创共享

常州市“常习思想 常学党史 新时代文明实践‘十百千万’行动”启动

2023年,常州市地方志办公室突出用户思维、渠道思维、互动思维,牵头开展“常习思想 常学党史”新时代文明实践“十百千万”行动。获评江苏省市县地方志特色创新项目、常州市宣传思想文化工作创新成果等。

十对共建、重在经常。首批组织15家史志场馆与15家新时代文明实践所结对共建,全年开展活动20余场次,探索形成“五共五送”“两统两分”等机制,推动文明实践阵地从“有形覆盖”到“有效覆盖”。

百站示范、抓在日常。在全市100个新时代文明实践站设立“常习思想 常学党史”驿站,配套赠送主题教育和史志类书籍1万余册,组织开展各类活动2600余场次。

千场宣讲、融入时常。成立由126名史志专家学者组成的“常习思想 常学党史”宣讲团,通过队伍层次化、载体多元化、内容分众化等方法手段,广泛开展主题教育和史志文化宣讲500余场次。

万人引领、做在平常。开展“史志文化进万家”活动,向大中小学捐赠史志书籍3000余册,组织开展“重走秋白上学路”实境思政课活动。结合全市文明实践集中行动日,增加史志文化元素,引导市民共赴文明之约、共建文明之城、共享文明之果。

06

溧阳市

示范引领、鉴以致用

打造首部街道年鉴

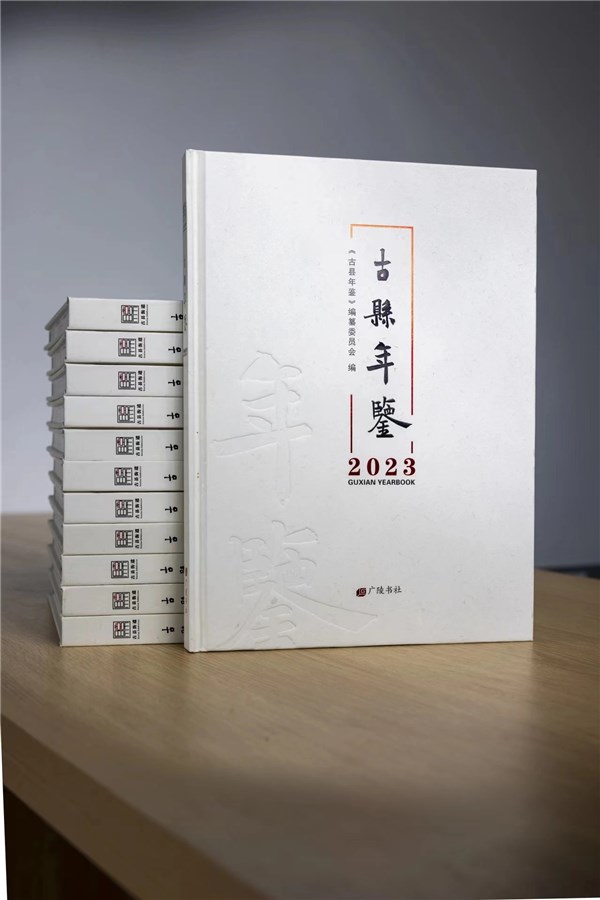

溧阳市编纂出版常州市首部街道年鉴《古县年鉴(2023)》

乡镇、街道是国家治理体系的基础和基本单元,也是地方志工作记录历史、传承文脉、服务发展的根基所在。溧阳市认真贯彻江苏省地方志办公室工作要求,编纂常州市首部街道年鉴《古县年鉴(2023)》,相关经验做法在全省乡镇年鉴推进会上推广。

全过程强化领导。市及街道高度重视年鉴编纂工作,将此项工作作为加强文化建设的大事。市志办以《江苏省乡镇(街道)、功能区年鉴编纂导则》为指引,对年鉴篇目设计、大事记选材、文字材料征编及图片征集等给予培训指导。

全要素梳理总结。年鉴立足古县街道地情特点,跳出原有按部就班模式,积极探寻适合街道的框架设计,共设概貌、大事记等20个类目、97个分目、379个条目。既记述街道“建设一流古县,打造未来新城”的奋斗进程,又为探索溧阳城乡发展规律积累经验、助力优化区域营商环境。

全方位挖掘完善。市、街道先后联合组织8次沟通会议,修改年鉴9次。既记述了县域范围内六朝时期历史与文化的研究成果,又近距离记录新时代基层生产生活方式变化,做到以文化人、以文育人。

07

金坛区

在围绕中心、服务大局中展现方志担当

金坛区举办“金坛史志 始知金坛”读史用志活动

近年来,常州市金坛区地方志办公室聚焦主责主业,以志鉴精品创建为抓手,充分发挥“存史、资政、育人”的职能作用,围绕中心、服务大局,扎实推进史志征编研宣等工作,为推进中国式现代化金坛新实践贡献史志智慧与力量。

凝心聚力,打造精品佳鉴。早谋划、高站位铺排年鉴精品创建,通过内部挖潜、外部借力,形成创建大合力,形成“人人有担子,个个有任务”的工作新常态。通过建立工作交流群、上门沟通、分条块培训指导等方式,线上线下齐发力,切实提升稿源质量,形成精品年鉴创建有力的外部支撑。《金坛年鉴(2022)》获第九届全国地方志优秀成果(年鉴类)二等奖,《金坛年鉴(2023)》创成江苏省级精品年鉴。

特色编纂,锻造传世佳志。影像志《薛埠,中国名茶之乡》公开发布后引起社会广泛关注,该志系全省首批首部公开发布的影像志,也是金坛地方志历史上首部影像志,填补了金坛地方志工作特别是影像志工作的空白。加强对专业志、部门志、乡镇志的编修指导,近年来编成《金坛人民医院志》《金坛国土资源志》等一批传世佳志。

08

马鞍山市

聚力主业服务中心大局

守正创新弘扬方志文化

马鞍山市首家“史志园地”在当涂县桃花村挂牌

近年来,马鞍山地方志部门坚持留存史实与服务现实相结合、开发利用与宣传弘扬齐推进,充分展现“党有所需、史有所为”的责任担当。

坚持志鉴编纂“高质量”。《马鞍山年鉴(2018)》获评“中国精品年鉴”,成为安徽省首部,也是至今唯一获此殊荣的年鉴。和县《石杨镇志》《历阳镇志》先后入选第六批和第七批“中国名镇志”文化工程。继《马鞍山大事图文实录》后,推出《马鞍山微记录》,入选市两会会议资料并广获好评。

发挥资政为民“正效应”。响应“文化强市”,打造《马鞍山地方历史文化精要》,对长江文化等优秀地方历史文化进行系统梳理总结。编纂《马鞍山文明简史》,全景展示地域历史演变。助力乡村振兴,出台实施意见,以指导村史馆建设、开辟“史志园地”“史志讲堂”等为抓手,激发群众爱乡情怀。

弘扬时代发展“主旋律”。聚焦重大事件重要节点,编印《中国共产党马鞍山简史(1921—2021)》,刊发《辉煌70载·筑梦再扬帆》等专版,协助拍摄纪录片《渡江战役第一枪》并在安徽国际频道等媒体首播。深挖地情和红色文化,推出专题片、广播剧等,增强史志文化的传播力。

09

滁州市

《南京太仆寺志》掀开明朝马政历史

复建的南京太仆寺于2019年10月1日开园,占地面积32万平方米,年接待游客10万人次

近年来,滁州市委党史地方志室(市档案馆)依托深厚的明文化底蕴和特色遗产,以南京太仆寺少卿雷礼等人编纂嘉靖三十一年(1552)刊行的《南京太仆寺志》为底本,成立专家课题组。历经两年多的努力,于2021年11月正式出版《南京太仆寺志》影印和点校本(上下两册),对探寻明朝马政制度、做好明文化研究具有重要的参考和借鉴作用。

明洪武六年(1373),明太祖朱元璋诏定在滁州设立管理全国马政的中央机构太仆寺,永乐十九年后改称南京太仆寺,在滁州存续二百七十年,直到明朝终结。《南京太仆寺志》是一部论述明王朝国家实力兴衰的政史,详尽记述了太仆寺官督民牧的事务,特别是书中许多细节和数字均可补《明史》、地方志之却略。文中还以大量篇幅记载了王守仁的事迹及阳明精舍、来远亭、马政街、官仓等情况,是对王阳明研究史料的重要补充。尤其是太仆寺少卿王阳明来滁督马政同时讲学,对后世影响深远。

10

芜湖市

守正创新 担当作为

助力省域副中心建设

芜湖市在城市书房设立地方文献典藏读书角,助力“书香芜湖”建设

近年来,芜湖市地方志工作围绕中心、服务大局,守正创新、担当作为,有效发挥存史、资政、育人作用,为芜湖市加快打造省域副中心、建设人民城市作出积极贡献。

聚焦以文存史,做精志鉴编纂。坚持记录时代,高质量编纂地情图书,服务于社会各界了解芜湖、研究芜湖、建设芜湖。《芜湖年鉴》成功上榜全国地方志优秀成果,《芜湖历代诗词》《国史中的芜湖》《影像芜湖》荣获安徽省党史地方志部门优秀科研成果一等奖。

聚焦以文辅政,做好文化赋能。坚持修志为用,做好地方志成果开发利用“下半篇文章”。挖掘芜湖文化资源,助力100余处“芜小园”,推动历史文化有机融入人民城市建设。开展“春谷长周瑜及南陵古代县官法治文化”专题研究,为南陵县荣获全国法治政府建设示范县提供史料支撑。

聚焦以文化人,做实史志宣传。坚持守正创新,着力打造新阵地,提升芜湖优秀传统文化助力培根铸魂质效。依托政务云建成芜湖党史方志数字馆,推动史志成果数字化并实现网上自助查阅。乘“书香芜湖”建设东风,设立芜湖地方文献典藏读书角近20个,努力让“小阵地”释放“大能量”。

11

宣城市

深耕细作“宣城之志”

记录传承“宣城之治”

宣城市举办《中国·宣城文房四宝志》志稿评议会

近年来,宣城市委党史地方志室立足修志编鉴主业,发挥资政辅治功能,在守正创新中激活“一池春水”,在奋勇争先中绘就“一片春光”。

讲好时代故事,服务中心大局。出台史志档案工作服务乡村振兴实施意见,推动近40个镇村开展志书编修,中国传统村落志编修列入市委、市政府文化强市建设实施意见。《宣城年鉴》2022、2023 卷分获全国一等奖、全省第一名。即时性志鉴产品《宣城速览》《宣城日志》入选全省系统高质量发展典型。

擦亮方志名片,服务文化强市。瞄准宣城“中国文房四宝之城”美誉和历史文化名城底蕴,编纂《中国•宣城文房四宝志》《宣城概览(2024)》《宣城古籍目录》,编印《宣城古代诗词全集》(第六卷),整理《宛陵群英集》点校本。完成13种旧志影印出版,39种旧志入选《安徽文库·方志编》首批书目。

拓宽读志渠道,服务群众需求。征集“宣城党史方志档案”文化品牌LOGO,微信公众号设“方志宣城”专栏,突出内容策划,获评市级“文明账号”。在市图书馆、新华书店、合工大宣城校区设置史志书籍专柜。从地方典籍中挖掘宣城廉吏佳话,联合编写《清风长存》,发挥方志文化培根铸魂作用。

12

绩溪县

传承村落记忆 赋能乡村振兴

绩溪县在仁里村举办首届长三角传统村落乡村运营助力和美乡村沙龙

党的十八大以来,绩溪县全力推进传统村落志编修和开发利用,传承乡村文化、助力乡村振兴。

高起点示范引领。以中国名村志试点为抓手,选取仁里村、上庄村两个特色中国传统村落,采取查阅史籍资料、田野调查、稽考古迹口述等方式,深挖村落特色,编纂出版《上庄村志》《仁里村志》。《仁里村志》作为首批中国名村志在人民大会堂举行首发仪式。

全要素开门修志。引导热心徽文化研究人士成立研究会,储备村志编修人才。通过财政支持、乡镇补助、部门资助、村集体经济列支、村民集资、企业赞助等方式,解决村志编修费用。坚持全程跟踪指导,协助搭建村志框架结构,搜集核实史料,落实行文规范。全县共编纂村志20部,其中传统村落志13部。

多路径开发转化。以项目建设为牵引,建成红色文化教育基地、乡贤馆、村史馆等40 余处、地域特色“微景区”69处,开发民俗节庆活动8种,打造研学游基地7处,推出文化体验精品线路5条,培育文化体验游、研学游等新业态,带动乡村休闲农业、文化旅游等产业发展。2023年4月,绩溪县入选第一批安徽省文化产业赋能乡村振兴试点单位。